はじめにーEDAとは

データ分析の業務に携わるときに必ず行う作業があります。

それが、EDA(Exploratory Data Analysis)です。

これは、データ分析の最初のステップであり、取り扱っているデータの中身を理解するための作業です。以下に、EDAの主なアプローチと手法をいくつか説明します。

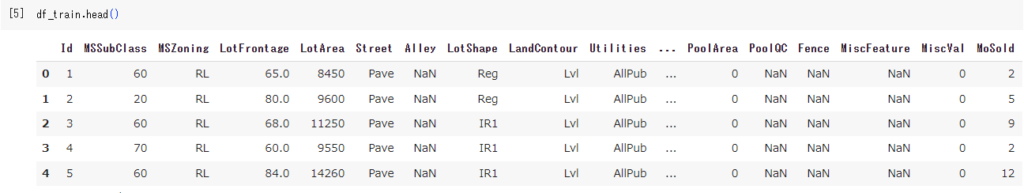

1.データの概要を確認する:データセットのサイズを確認し、カラム(特徴)の数と種類を把握します。データの最初のいくつかの行やサンプルを表示して、データのフォーマットや値の範囲を理解します。

2.データの欠損値を処理する:欠損値の有無を確認し、欠損値を適切に処理します。欠損値は、分析やモデリングに影響を及ぼす可能性があるため、適切に対処する必要があります。

3.データの要約統計を計算する:データの統計的な要約を計算し、平均、中央値、標準偏差、最小値、最大値などの情報を把握します。これにより、データの分布や外れ値の有無を把握できます。

4.データの可視化:ヒストグラム、散布図、箱ひげ図、バブルチャートなどのグラフを使用して、データの分布や相関関係を可視化します。視覚的な表現により、データの特徴やパターンがより明確になります。

5.特徴間の相関を調査する:特徴間の相関関係を確認し、データの中でどの特徴が重要かを理解します。相関は、特徴選択や特徴エンジニアリングの指針として役立ちます。

実際のデータを用いて欠損値を調査

今回使用するデータは、KaggleのHouse Prices – Advanced Regression Techniquesのデータを用いてみます。

KaggleのHouse Pricesについて詳しく知りたい方は以下のブログを記事をご覧ください。

>>【Kaggle入門ー重回帰分析】 Titanicの次に何をやるか!? House Prices – Advanced Regression Techniques

まずは、どんなデータなのか見てみます。

各住宅の販売価格を予測するための学習データですので、建物のクラスや建築素材、部屋の大きさ等価格に影響を与える変数が並んでいます。

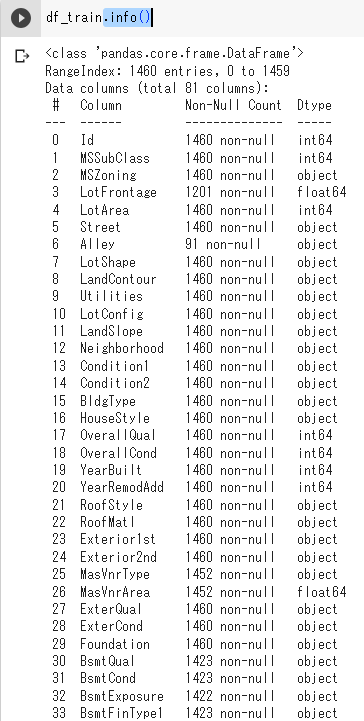

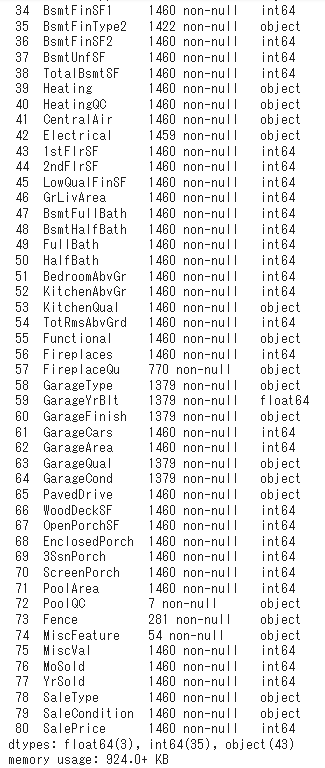

info()

多くのカラムがあるので、途中省略されています。これについての要約をみてみましょう。その際には、info()を使うことで、データ数、カラム名と数、データがある行数(その反対として欠損値の数もここから推測できる)、データ型を簡単に表示できます。

具体的にいうと、ここからわかることは、データ数(0~1459のインデックスがあるので、1460個のデータ)、カラム数は81、カラム名は表示されているとおり。各カラムにつき、データ数(non-nullとあるので、データが欠損(Null)していない数という意味です。)とデータの型(intかobjectか)が表示されています。

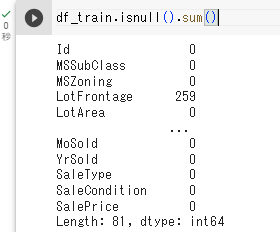

isnull().sum()

要約からみて、欠損値があることがわかりましたので、表示してみましょう。

その際に使うのが、isnull().sum()です。isnull()だけだと、ブール値で欠損値の有無(True:欠損値、False:データあり)が表示されます。これをsum()を用いることで合計値を計算できます。

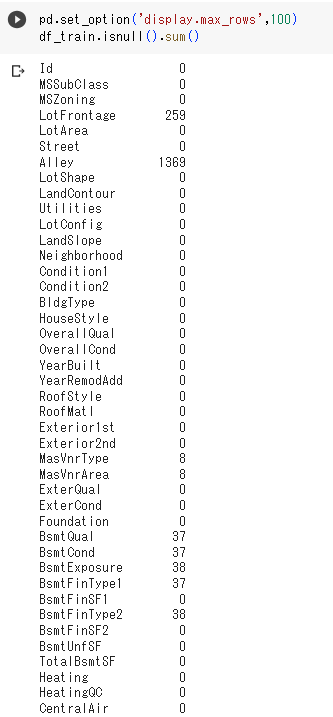

しかし、今回のデータはカラムが81個もあるので、このままでは、全部表示されません。そこで、すべてのカラムを表示するように設定を変更する必要があります。

pd.set_option(‘display.max_rows’,100)をしましょう。これをすることで、100行まで表示できるように変更されます。

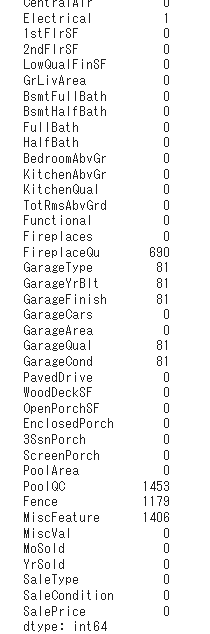

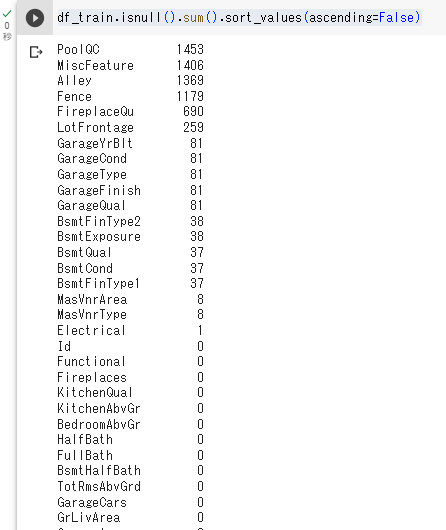

81個もあるとスクロールしないと欠損値を把握できませんし、単純にこれだと見ずらいです。ここで欠損値を多い順に変更して見やすくしてみましょう。.sort_values(ascending=False)を用いれば、順番を降順に変更できます。

df_train.isnull().sum().sort_values(ascending=False)

これですごく見やすくなりました!!

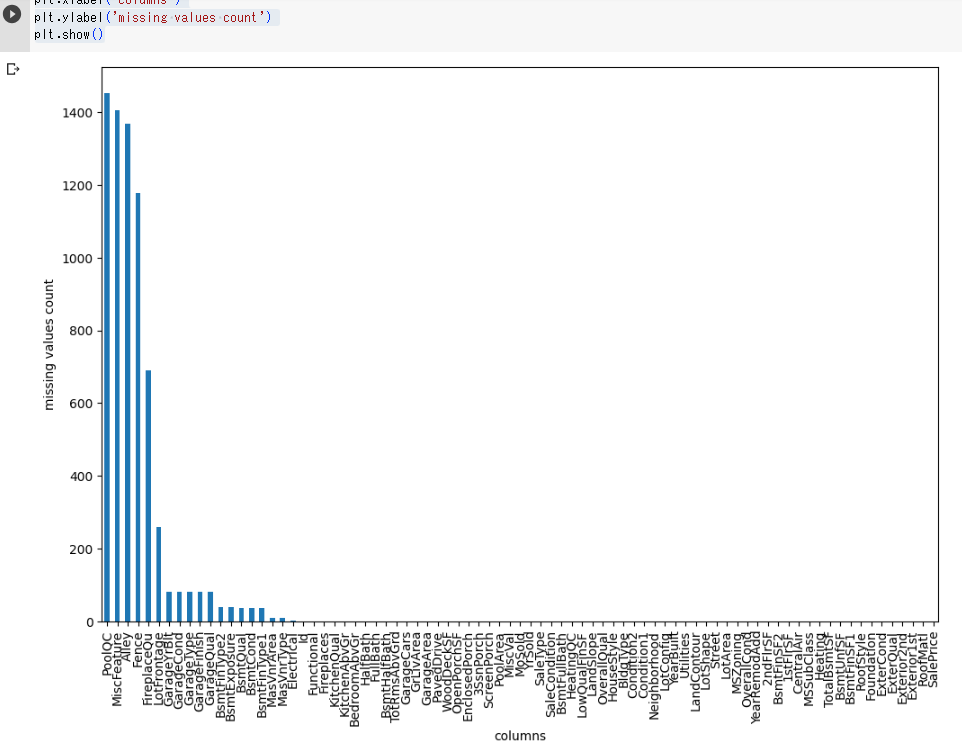

最後に、これをplotして視覚的にわかりやすくしてみましょう。

missing_values = df_train.isnull().sum().sort_values(ascending=False)

plt.figure(figsize=(12,8))

missing_values.plot(kind='bar')

plt.xlabel('columns')

plt.ylabel('missing values count')

plt.show()欠損値の降順をmissing_valuesに格納します。

サイズは今回は横12、縦8にとりあえず設定します(図が見ずらい場合は、こちらを再度変更します。)

これをbarチャート(棒グラフ)で表示します。

x軸名としてカラム、y軸名として欠損値の数とします。

これを表示すると以下のようになります。

Missingno

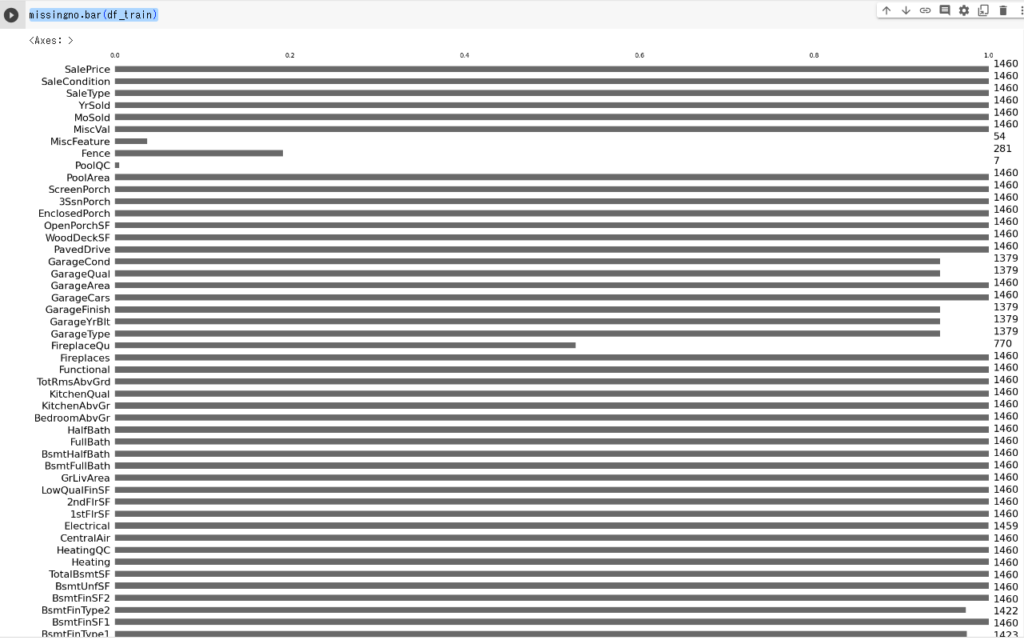

今回は、isnull().sum()を用いましたが、Missingnoを用いる方法もあります。

これを用いることで、データの割合とデータ数が表示できます。

import missingnoimportできない場合は、pip install missingno でインストールしてください。

missingno.bar(df_train)

こちらの図の見方ですが、図の一番上の0.0~1.0がデータの割合です。

例えば、SalePriceでみると1.0なので、右側に表示されているようにデータが1460個(つまり、欠損値なし)です。

一方、MiscFeature~PoolQCあたりがデータの割合が小さいので、欠損値が多そうです。

まとめ

欠損値は、分析やモデリングに影響を及ぼす可能性があるため、適切に対処する必要があります。

そのため、実務では、EDA(Exploratory Data Analysis)の最初のステップとして、欠損値を調査することが行われています。

参考になれば幸いです。